우리말 ‘식민지’는 ‘콜로니’에서 유래한다. 그리스어·라틴어 어원을 따지면 ‘고향을 떠나온 사람들’, 차차 그런 사람들이 개척한 지역을 뜻하게 됐다. 유럽어(colony·colonie·Kolonie 등)는 물론, 한자문화권 외 모든 언어에서 ‘콜로니’ ‘꼴로니’ 등 비슷비슷한 발음으로 정착했다. 동북아엔 두 종류 번역어 즉 ‘殖民地(중국어)’ ‘植民地(일본어)’가 있는데, 일본어 한자조합이 우리말에 들어왔다.

번식·증식 등에 쓰는 ‘불릴 殖’과 식수·식목 등에 들어간 ‘심을 植’, 두 글자 뉘앙스가 꽤 다르다. 사람을 심어 문명을 건설하는 게 植民이면, 殖民은 (착취 가능한) 사람들 숫자늘리기 측면이 강조된 어휘다. 반쯤 피식민지 상태를 경험한 중국, 식민자(colonizer)였던 일본의 인식 차이일 수 있다. 식민지의 상대 개념은 ‘본국’, 즉 제국의 중심이 식민지의 정치 경제 사회 문화 전반을 직접 지배한다. 이 관계가 사라지면 더 이상 식민지는 아니다.

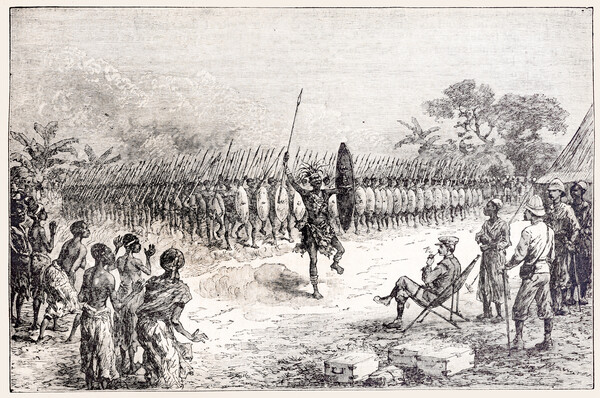

대항해시대 이래 주로 천연자원 풍부한 아프리카·아시아와 신대륙에 식민지들이 생겼다. 선진 과학·기술문명에 기반한 식민자의 압도적 무력으로 진행됐다. 근대 식민자들은 본국·식민지를 아울러 제국을 경영하며 서구문명을 전파했다. 오늘날 주권국가 대다수가 식민지의 후신이다. 미국도 대영제국 식민지였다. 그런 의미에서 인류사는 제국과 식민지의 역사이며, ‘제국적 근대’와 ‘식민지적 근대’가 있을 뿐이다. 제국도 식민지도 아니었던 지역 중 산업화·민주화를 완수하고 선진국에 진입한 예는 아직 없다.

천연자원과 노동력의 지속적 안정적 ‘약탈’이 이뤄져야 식민지로서 가치가 있다. 지정학적 의미만 컸던 19~20세기 조선은 예외다. 자원도 적고 기존 문명의 저항이 강해 식민자 입장에서 이로울 게 없었다. 식민(colonization)의 두 가지 유형 가운데 값싼 노동력과 자원을 가져갈 뿐인 ‘약탈’형에 비해, ‘정주’(定住)형은 필연적으로 ‘동화’(同和·assimilation)를 목표로 한다. 식민자 측이 투자를 많이 해야 하므로 초기 가성비가 낮다. 일본은 유일하게 ‘同和’를 시도한 근대 제국이었다. 동일 인종 및 문화권, 심지어 중세엔 자기들보다 선진국이었던 나라를 식민지화한 유일한 사례이기도 하다.

정주형 식민, 본국과 식민지를 여러 면에서 동등한 수준으로 끌어올리는 게 同和의 이상이다. 물론 무리수가 많았고 가시화된 성과를 보이기 전 패망했지만, 일본은 20세기 전반 조선·대만·만주에서 그것을 추구했다. 1945년 소멸한 만주국은 논외, 일제 식민지였던 지역에서 두 개의 자유민주공화국이 나왔다. 인류 식민사를 통틀어 우리나라와 대만만 근대의 기본과제 완수에 성공했다. ‘식민지 근대’를 현대국가 건설에 활용한 결과다.