너 스파이지? 학교나 직장에서 농담처럼 이런 말을 할 때가 있다. 상대의 ‘거친 생각과 불안한 눈빛과 그걸 지켜보는’(임재범 노래 가사를 잠시 빌렸다) 경우에 던져보는 말이다.

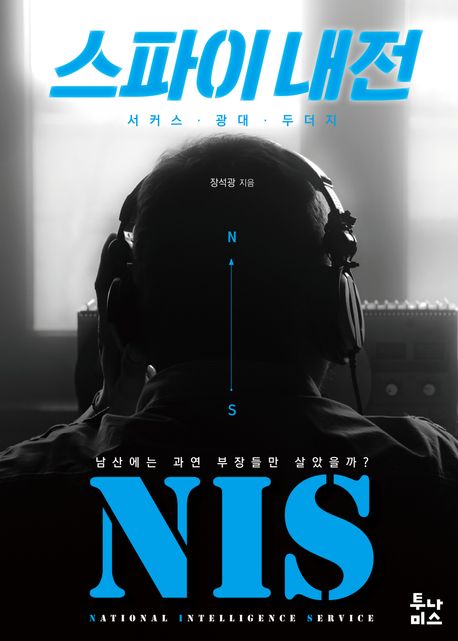

하지만 그렇게 대놓고 행동하는 건 일류 스파이가 아니다. 15일 발간되는 책 <스파이내전>(장석광 지음, 투나미스 펴냄)에 따르면 스파이는 평범하디평범한 모습으로 움직인다. 살인면허 007을 드러내놓고 다니는 MI6 제임스 본드는 영화 속 캐릭터일 뿐이다.

총 5부로 구성된 <스파이내전>에서 압도적인 재미는 1부 ‘스파이월드’에 있다. 이 파트는 특히 자유일보 독자들에게 반가울 것이다. ‘스파이 세계’라는 타이틀로 자유일보에 연재해온 내용들을 발견할 수 있기 때문이다.

‘스파이 월드’에는 우리가 모르는 스파이들의 세계, 영화로만 보고 너무 과장된 거 아냐 의심하던 그들의 세계가 사실적이고 광활하게 펼쳐져 있다. 영국 MI6·이스라엘 모사드·소련 KGB 등 내로라 하는 첩보기관에 속해 있는, 암호명 서커스·광대·두더지들의 움직임이 ‘리얼리티’를 장착하고 등장한다. 이스라엘 모사드 요원들의 단호한 애국심, 이념에 따라 혹은 돈을 좇아 나라를 팔아넘긴 이중스파이, 북에서 파견돼 남 엘리트층 내부에 깊숙하게 침투한 북한 간첩 등등, 현장에서 체험하지 않았다면 알 수 없는 에피소드들이 무궁무진하다.

이처럼 스파이들의 세계를 정확하게 파헤친 저자는 국가정보기관에서 28년 동안 근무했다. 재직 중 FBI 내셔널 아카데미(National Academy)에서 공부했고 국가정보대학원 교수와 수사처장을 지냈다. 범죄학 박사이기도 하다. 저자는 누구보다 잘 아는 세계를 누구보다 조심스럽게, 그렇지만 정확하게 알리는 묘수를 찾아 책에 담고 있다.

그래서 책을 들면 시간 가는 줄 모르고 다음 장을 넘기게 된다. 책을 먼저 받아든 이들이 앞다퉈 "술술 읽힌다", "내밀한 스파이세계를 엿본 기분"이라고 독후감을 올리고 있는 것이 결코 과장이 아니다. 맛깔스러운 표현에 영화와 소설 등을 섞어 넣어 쉽고 재미있게 읽힌다.

이 책은 일반 책들과는 달리 저자의 글로 서두를 장식하지 않고 있다. 대신 책 말미에 들어선 추천의 글이 눈에 띈다. 글은 쓴 이는 민경우. 최근 국민의힘 비대위원으로 새삼 이름을 사회에 드러냈다가 과거 발언으로 인해 다시 야인으로 돌아간 사람이다.

그와 저자는 97년 스파이와 심문관으로 만난 사이다. 당시 주사파 운동권 범민련 사무처장이었던 민경우는 구속돼 당시 안기부 요원들의 심문을 받았다. 심문관 중 한 사람이 저자였다.

민경우는 심문받는 20일 동안 안기부 직원들을 살펴봤다. 생각보다 깔끔하고 젠틀하다는 생각이 들었다. "그 중 한 사람이 장석광 선생이었다"며 "20년 만에 다시 만나서도 대번에 알아봤다"고 했다. 저자 역시 그에 대해 남다르다는 것을 느꼈다고, "겸손하고 솔직했다"고 술회한 바 있다. 저자가 기억하는 민경우는 ‘당신들은 당신 일 하는 것이고 나는 내 신념대로 산다’며, 명백한 증거는 받아들였고 김일성에 대한 맹목적 충성 표시도 없었다. 두 사람은 최근 ‘어느 주사파 간첩의 북콘서트’에서 다시 만났다.

민경우의 글은 이렇게 맺는다. ‘두 갈래 레일이 적당한 거리를 두고 있다면 우리가 함께 지향하는 바는 그보다 훨씬 가깝다고 생각한다. 내가 하고 싶은 이야기는 책에 담긴 세세한 스토리보다 그가 탄 열차가 확고하게 사회의 공공선에 닿아있다는 점이다.’

프로는 프로를 알아본다, 스파이는 스파이를 알아본다. 책 제목 <스파이내전>은 민경우가 지난해 12월에 출간한 논픽션 소설 <스파이외전>의 화답처럼 보인다.